nell’ambito della Rassegna

“Napoli, Crocevia di Culture: dagli Angioini agli Aragonesi “ che esplora e valorizza il patrimonio musicale e culturale della città tra il XIII e il XV secolo

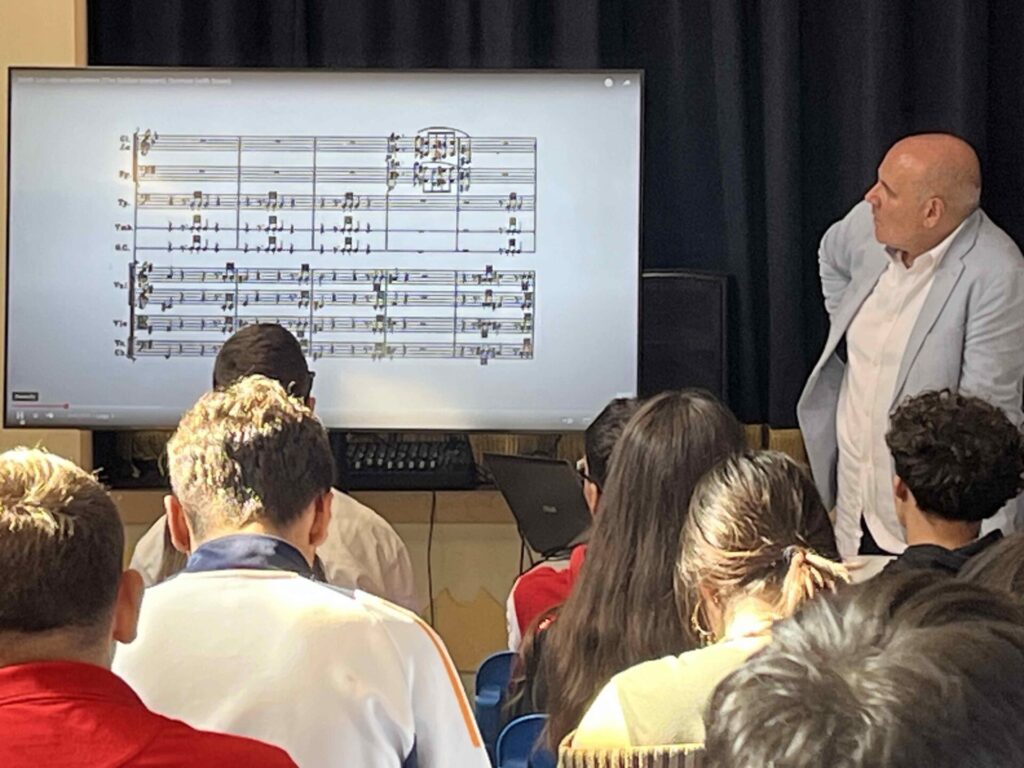

PROGETTO SONORA presenta il Laboratorio a cura del Prof. Raffaele Di Mauro <Oltre la “solita forma”. I Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi tra fonti, modelli musicali e significato storico-culturale>

Lunedì 6 ottobre 2025 ore 9:00 – Teatro del Liceo Melissa Bassi

I Vespri Siciliani occupano un posto sicuramente singolare nella produzione del compositore di Busseto, infatti, la critica, pur dividendosi nel giudizio sull’opera (non sempre positivo), è quasi unanime nel ritenere I Vespri la prima opera di quello che sarà il Verdi “maturo” che, dopo il picco raggiunto con la “trilogia popolare” (Rigoletto, Trovatore e Traviata) e abbandonati “gli anni di galera” caratterizzati da una composizione fitta e serrata di numerosi titoli di successo, invece di abbandonarsi alla ripetizione neghittosa della solita “formula” vincente, esprimerà coraggiosamente una volontà di rinnovamento (del linguaggio musicale ma non solo), con lavori che avranno una lunga e spesso “travagliata” gestazione e che saranno quasi sempre commissionati e presentati fuori dall’Italia (Parigi, San Pietroburgo, Il Cairo e così via).

Nella parte introduttiva del seminario ci si concentrerà, attraverso le fonti disponibili, sulla complessa “genesi” dell’opera nata, com’è noto, nell’originaria versione francese del giugno 1855 (su libretto di Eugène Scribe e Charles Duveyrier) per il teatro dell’Opéra di Parigi sul modello del grand opéra, a cui Verdi cercò in tutti i modi di “conformarsi”, componendo ad esempio, com’era consuetudine del genere, un ampio balletto centrale dal titolo vivaldiano “Le quattro stagioni”. L’opera, però, poi conobbe anche diverse versioni con libretto in italiano di cui una con titolo, ambientazione e nomi dei personaggi completamente cambiati, presentata come Giovanna de Guzman al Teatro Regio di Torino nel gennaio del 1856.

Nella parte centrale ci si concentrerà invece sull’analisi dell’opera ed in particolare sui modelli musicali adottati da Verdi, che solo in parte ricalcano quelli della “solita forma” indicati a suo tempo dal critico musicale Abramo Basevi e che già dimostrano in nuce la volontà del compositore di staccarsi dalle forme “chiuse” che poi si manifesterà con maggiore evidenza nelle opere successive ed in special modo nell’Otello. L’attenzione analitica sarà posta in particolare su quelle che possiamo considerare le “colonne portanti” di un’opera lirica: l’ouverture, le arie, i duetti (specialmente il “gran duetto” dell’atto IV), i brani a più voci (particolarmente significativo è il “quartetto” dell’atto IV), i finali d’atto ed infine, per un’opera di chiara matrice “francese”, le musiche per il ballo e le varie danze utilizzate nell’intera composizione, tra cui una tarantella e perfino una “siciliana” (che però in realtà altro non è che un bolero). La parte conclusiva del seminario verterà sul significato storico-culturale di un’opera come I Vespri Siciliani, il cui argomento, seppur ricavato da un fatto storico avvenuto diversi secoli prima visto però come uno dei “momenti chiave” della storia del Mezzogiorno e dell’intero bacino mediterraneo, sembra ben inserirsi nella “temperie spirituale” di metà Ottocento, nel clima pre-unitario italiano e in quello post-rivoluzionario europeo, esprimendo e legittimando, a nostro avviso, i valori e la volontà di riscatto della classe “popolare” dell’epoca, per la quale la vicenda dei Vespri Siciliani diveniva un chiaro simbolo di libertà e di autonomia reclamate dai popoli oppressi dalle dominazioni straniere.

Brani dell’opera analizzati:

– Ouverture (Sinfonia)

– Aria Giovanni da Procida “O tu Palermo” (atto II)

– Finale Atto II, “Le vaghe spose” (Tarantella/Coro/Barcarola)

– Balletto “Le quattro stagioni” (atto III)

– Gran Duetto Arrigo ed Elena, “O sdegni miei tacete” (atto IV)

– Quartetto Procida/Monforte/Arrigo/Elena, “Addio mia patria” (atto IV)

– Siciliana “Bolero” Elena, “Mercè dilette amiche” (atto V)